Celle,

nomade, qui déclarait : « une femme a autant de patries qu’elle a

connu d’amour heureuses », pour qui Paris fut à chaque demeure l’espace

d’une province inconnue et retrouvée, s’arrêta près de vingt ans au

Palais-Royal, captive d’un « sortilège ».

Dans

ce lieu fermé, où le regard se détourne pour échapper à l’oppressante symétrie,

et vient buter sur l’alignement des fenêtres – chacun ne pouvant voir sans être

vu à sn tour –, survient la menace d’une intimité contraignante, soumise au

rythme rigoureux des lignes et des grilles. Mais l’évidence, la transparence,

nées de cette clôture, se parent aussitôt d’ambiguïté : dissimulés par la

courbe protectrice des arcades, d’obscurs passages viennent interrompre la sage

et régulière ordonnance des boutiques, les incitant à se refermer jalousement

sur leurs secrets.

Là

s’engouffrent, anonymes désormais, le passant ou l’habitant du Palais-Royal,

les rires des enfants, la rumeur de la ville et les silhouettes voûtées des

vieillards.

Ces

sombres galeries, par où l’édifice se livre au temps présent, sont les seuils

obligés d’une tradition, d’une mémoire, que rappellent curieusement d’étroites

devantures. Après le moderne « centre d’Information de la Banque de

France », l’enseigne de « l’Art au foyer » voisine avec une

« Association laitière Française », et cède la place à « la

Tapisserie au point et de

style ». Comme dans ces manuels de la « parfaite ménagère »

des années trente, sans doute accueillis par les rires insolents de

« Claudine à l’école ».

Un

rapide examen, de l’autre côté des

vitrines, vous ramène parfois sévèrement à votre condition d’intrus, et

vous commande de passer votre chemin. Alors, tout empreints d’un passé de femme

amoureuse, ces valises en crocodile, ces flacons de parfum, ces sacs en lézard

que côtoient tel manteau d’astrakan, tel tailleur Chanel, restituent le faste

troublant des années cinquante. L’œil, attiré par l’étendue souveraine que se

donne la Comédie Française, puis par la carte du Véfour que n’eut pas dédaigné

Colette, dont elle était l’habituée, s’attarde bientôt sur ces présentoirs où

se serrent timbres de collection, dont le poudroiement succède aux strictes

rangées d’innombrables médailles. Ces fragments de papier éphémères, témoins

d’une mystérieuse odyssée, ont échoué dans la pénombre pour une longue escale,

guettant le promeneur initié. Témoins d’un passé révolu, leur histoire contenue

dans une alternance éblouissante, par un classement impitoyable et par un

rituel d’échanges secrets, ils incarnent le paradoxe qui donne au Palais-Royal

sa magie.

Dans

ce « village dans la ville », navire amarré au cœur de l’océan

parisien, Colette, immobile à sa fenêtre comme au gouvernail, entame la

dernière traversée de sa longue vie. D’un capitaine, son père, elle gardera le

goût de dormir « la tête dans les étoiles » ; au chevet de son

lit, qu’elle appelle son « divan-radeau », veillent un baromètre et

le célèbre fanal bleu. Mais, nous dit-elle, dans ce lieu où pourtant tout lui est

spectacle « au lieu d’aborder des îles, je vogue donc vers ce large

où ne parvient que le bruit solitaire du cœur, pareil à celui du ressac ».

Ainsi s’amenuise l’aire d’un esprit libre et vagabond, pour mieux s’ouvrir sur

l’immensité de sa mémoire.

A

l’abri de ses « coquilles » - le Palais-Royal, puis le lit -, dans

« l’enclos » de sa chambre où la lumière forme un « cirque

protecteur » elle poursuit plus intensément son travail d’anamnèse,

entrepris depuis toujours, depuis le premier exil dans le sombre entresol de la

rue Jacob où « ce grand mal, la vie citadine, ne pouvait durer, il serait

guéri miraculeusement par ma mort et ma résurrection, par un choc qui me

rendrait à la maison natale, au jardin et abolirait tout ce que le mariage

m’avait appris ».

Toutes

les déchirures à venir, toutes les blessures amoureuses raviveront cette

rupture avec le paradis perdu de l’enfance, « refuge solitaire et

orgueilleux », « citadelle ».

Le

difficile apprentissage de l’amour, de l’esseulement, lui fera découvrir des

« loisirs longs et protégés comme ceux des prisonniers », et des

« repos d’infirme », ponctués par la nécessité d’écrire - rideaux tirés en plein jour -, et

cela bien avant que l’arthrose ne la rive à sa chambre.

A

celle qui n’est capable de fantaisie que dans l’ordre, et qui conçoit la

« virtuosité » du souvenir comme un libre jeu, une flânerie

contemplative, il fallait cet espace clos du Palais-Royal dont les arcades sont

« mystérieusement pareilles, et plus mystérieusement dissemblables ».

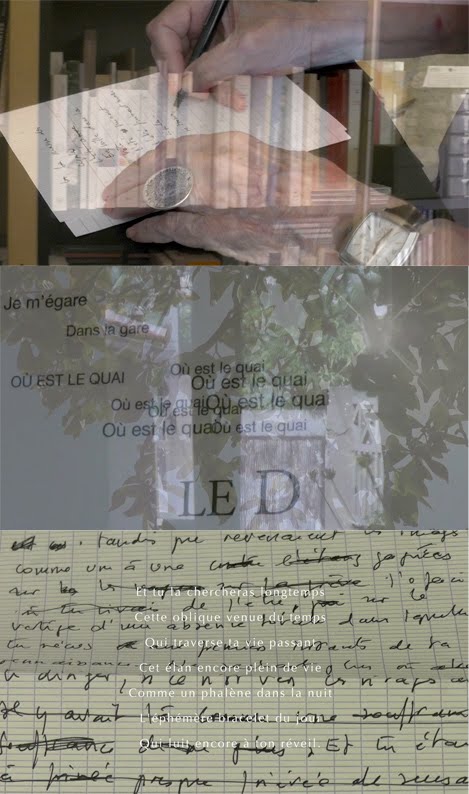

Sur

ce fond d’apparente uniformité peut alors surgir la différence, la fantaisie,

et le détail qui la plonge « dans le jardin embroussaillé » de son

enfance, calque dont elle ne se sépare plus.

Dotée

d’une mémoire des sens peu commune, toujours à l’écoute de ses pulsions,

entraînée par une insatiable curiosité, elle tente de décrire et de maîtriser

ce qu’elle voit, ce qu’elle sent, ce qu’elle savoure, dans cette écriture que

cisèle une exigence absolue. Loin d’elle les idées générales, les vérités

éternelles : Colette est l’écrivain de la différence, pour qui la seule

restitution d’un désir, d’un souvenir dans sa totalité est une tâche impossible

et infinie. L’extraordinaire précision du détail et l’isolement inhabituel des

sensations prodiguent cet effet de familiarité, doublé d’étrangeté, qui permet

à nos propres souvenirs d’affleurer.

Au-delà

de l’illusoire possession amoureuse et de la jubilation des sens, Colette

patiemment, constamment, s’emploie à savoir « attendre (…), reconstruire,

recoller, redorer ». Au plus près de la séparation, des fractures de

l’être, sans jamais céder à l’inconvenance du tragique, cette « casanière

errante » observe la vie passagère d’une plante, d’un animal, d’un ciel.

« Regarde ! »

lui disait Sido, et du spectacle de l’univers elle s’attache à ce qui s’en dérobe

avec la fascination du collectionneur.

De

ses beaux yeux pers, soulignés de khôl, à l’heure où les perspectives du

Palais-Royal s’obscurcissent, elle contemple ses sulfures dont la sphère de

cristal est « abîme, piège des images, ressource de l’esprit las,

génératrice de chimères » et « n’a pas fini de tenter

mystérieusement l’homme ».

Elle

sait qu’entre ce qui se donne à voir et le regard qui veut capturer, il y a

l’espace d’une abolition où s’inscrit l’inaccessibilité dernière des choses.

« Tout

change » écrit-elle, si je détourne un moment les yeux. La vie d’un être à

peu près immobile est un tourbillon de hâte et de variété ».

Défi

du désir pour ce monde inépuisable, à la mesure de son formidable appétit de

vivre que guide une rare intelligence du renoncement.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire